Postales desde Oriente Medio, por Chris Naylor: 2. Hospitalidad beduina

1996–98 Valle de la Bekaa, Líbano

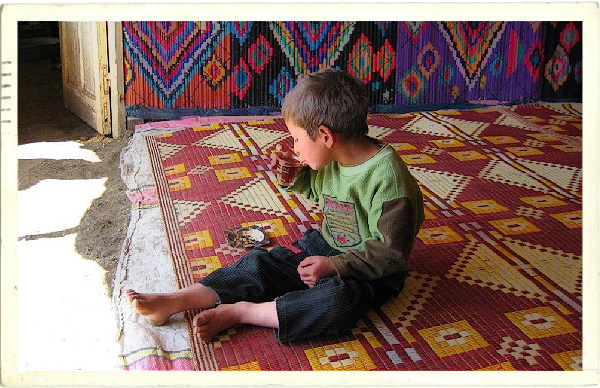

Un niño disfruta de una taza de té en un campamento beduino

El interior de la tienda era oscuro pero cálido, con una iluminación intermitente proporcionada por una sencilla estufa de leña. El café, hirviente y amargo, se servía de una ornamentada tetera de latón. Abu Nizar era el orgulloso padre de tres chicos y cuatro chicas. La mayor parte del año vivían en Homs, en Siria, pero cada primavera, y a veces en otoño, sacaban la tienda de campaña del almacén y hacían la caminata hasta la Bekaa para conseguir más trabajo. Este año solo había traído con él a sus cinco hijos más jóvenes. Nizar, el mayor, estaba estudiando ingeniería en la universidad, en Siria, y su hermano menor estaba realizando el servicio militar obligatorio. Abu Nizar no estaba seguro de dónde se encontraba; quizá estuviera aquí, en el Líbano.

Hablamos sobre el humedal. A la familia le encantaba venir en primavera. Había buen trabajo, pero también les gustaba el aire limpio y fresco, las montañas y la exuberante hierba verde para su rebaño; pero no les gustaba venir en otoño. Abu Nizar explicó que desde el comienzo de la guerra, rebaños de miles de ovejas y cabras descendían hasta este último oasis verde de la región, sedientos después del largo y seco verano. Todo era devorado y machacado por la legión de pezuñas. Los estanques, vaciados hacía tiempo para regar los pastos, eran cuencos de polvo que suspiraban por la llegada de las lluvias del invierno. Di las gracias a mi amable anfitrión por el café y seguí uno de los muchos caminos de cabras que llevaban desde las tiendas hasta los manantiales, el origen de los pantanos. Usando los pedazos rotos de la calzada como peldaños para cruzar el gorgoteo del manantial encontré diminutas fuentes de agua que alimentaban un estanque largo y estrecho, una reserva temporal en el viaje de las aguas hasta el propio humedal. Una compuerta, rota desde hacía tiempo, daba testimonio de los antiguos días en que se controlaba el agua. A pesar del abandono, el río canalizado todavía llevaba mucha de su agua hacia el este bajo una avenida de plátanos, muchos de ellos rotos o maltrechos como una hilera de dientes descuidados.

No fue un comienzo prometedor. Encontré una piedra cómoda y me senté a esperar a ver si al atardecer venían aves a posarse en tierra. A diferencia de lo que ocurrió durante el picnic veraniego, aquella tarde había visto muy pocos pájaros. Mi cuaderno solo contenía un puñado de especies; culiblancos y pechiazules invernantes, migrantes tempranos como carriceros y carricerines comunes, frailecillos y fochas. Quizás debido a la escasez de aves tampoco vi cazadores, aunque se podían oír disparos no muy lejos. Pero allí sentado mirando el agua, con olas ya grisáceas, los sonidos de la caza y de algún coche que pasaba ocasionalmente eran superados por la cacofonía de mil ranas croando.

Las llamadas de apareamiento anfibio fueron interrumpidas por inesperados ruidos procedentes de alguna granja. Esperaba ver gansos cerca de las carpas beduinas pero pronto me di cuenta de que los graznidos procedían de arriba, donde una bandada de unas cien grullas comunes volaban por encima de mi cabeza. Mientras garabateaba números en mi cuaderno me llamó la atención una bandada de una docena de pelícanos que descendían planeando en una contradicción de elegancia y volumen y se posaban silenciosamente sobre el agua. Mientras el crepúsculo invernal borraba lentamente el humedal, otras bandadas llegaron para dormir; una milla al este, más o menos, unas 200 grullas, y más allá quizás cincuenta pelícanos más. Unas treinta cigüeñas, probablemente blancas pero quizás con alguna negra entre ellas, aterrizaron cerca. Justo frente a los árboles alcancé a ver el esplendor solitario de un águila moteada que aleteaba lentamente antes de desaparecer en la bruma.

Y a continuación fue un sonido diferente el que atravesó el tranquilo atardecer. Desde detrás de la avenida apareció una marea de balas en un fuego rápido, con el ritmo propio de una ametralladora cortando a través de la última bandada de cigüeñas que trataba de dormir entre las cañas. Algunas formas pesadas se desplomaron del cielo, pero la mayoría de la bandada se elevó al unísono y, con una gracia extraordinaria, sobrevoló la carnicería y desapareció en la bruma nocturna que llegaba del este. Más ráfagas de los AK-47 cortaron la niebla y las cañas, y los cazadores invisibles comprendieron que habían ahuyentado a casi todas sus presas. La ira creció dentro de mí y supe que había llegado la hora de marcharme. No era un lugar seguro. Grité alto y fuerte para avisar a los poseedores de las ametralladoras de que los pájaros no eran los únicos que estaban en el pantano, corrí hacia mi auto, y en la penumbra apenas pude discernir unas figuras que arrancaban las alas de cigüeñas muertas y cargaban sus cuerpos ensangrentados en un jeep de aspecto militar.

Mientras me dirigía a casa, un poco conmocionado, me di cuenta de que el humedal Aammiq era como una metáfora del Líbano; maravillosamente bello, cálidamente hospitalario, lleno a rebosar de vida que podía ser exterminada con sólo apretar un gatillo.

Este en el segundo de seis extractos del libro Postales desde Oriente Medio, de Chris Naylor. Editado por Lion Hudson en marzo de 2015, puede adquirirse desde su página en el sitio web de Lion Hudson

Nos complace que nuestros blogs puedan ser utilizados por terceros siempre que se cite al autor y que se cite a A Rocha Internacional, arocha.org, como fuente original. Te agradeceríamos que nos hicieras saber si has utilizado nuestro material enviando un correo electrónico a [email protected].